江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身是1979年經(jīng)國務(wù)院、中央軍委批準(zhǔn)創(chuàng)建的軍校,1983年劃歸原煤炭工業(yè)部管理,1998年劃歸江蘇省人民政府管理,1999年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格,2011年更名為江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院。作為江蘇省首批升格的5所高職院校之一,學(xué)校經(jīng)歷了國家示范性高職院校建設(shè),現(xiàn)為國家“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位、江蘇省高水平高職院校(卓越高職院校)建設(shè)單位,是淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)高職院校協(xié)作會(huì)牽頭單位、江蘇建筑職教集團(tuán)理事長單位,是國家建設(shè)行業(yè)技能型緊缺人才培訓(xùn)基地、江蘇省建筑產(chǎn)業(yè)化人才培訓(xùn)基地、國家建筑技術(shù)實(shí)訓(xùn)基地、全國建筑類教育科普基地。學(xué)校堅(jiān)持走內(nèi)涵式發(fā)展道路,堅(jiān)持立德樹人,突出建筑類專業(yè)特色,堅(jiān)持職業(yè)教育類型定位和技術(shù)技能人才培養(yǎng)定位,加快落實(shí)現(xiàn)代職業(yè)教育體系,以“立足徐州、服務(wù)江蘇、輻射長三角”為服務(wù)面向,大力推廣產(chǎn)教融合、校企合作,積極實(shí)施提質(zhì)培優(yōu)、改革攻堅(jiān),辦學(xué)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng),社會(huì)美譽(yù)度不斷提升,先后被評(píng)為全國高等職業(yè)院校教學(xué)資源50強(qiáng)、就業(yè)50強(qiáng)、服務(wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)。為了深入了解學(xué)校成功的辦學(xué)之道,本刊編輯部編輯秦濤專程訪問了江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長沈士德。

秦濤:沈院長,您好!首先非常感謝您在百忙之中接受采訪。江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)特色鮮明,緊密服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,形成了對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的專業(yè)體系,您能談一下貴校專業(yè)建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)嗎?

沈士德:您好,感謝貴刊對(duì)我校的關(guān)注!學(xué)校圍繞服務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)升級(jí)和徐州地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,以智慧建筑、交通工程、智能制造、信息電子、現(xiàn)代服務(wù)五大類專業(yè)群對(duì)接徐州市“建設(shè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市、打造區(qū)域中心”戰(zhàn)略目標(biāo),促進(jìn)人才培養(yǎng)供給側(cè)和產(chǎn)業(yè)需求側(cè)結(jié)構(gòu)要素全方位融合,突出專業(yè)精神、職業(yè)精神與工匠精神培育,借鑒國際標(biāo)準(zhǔn),全面分析各專業(yè)的知識(shí)能力體系,集聚各類教學(xué)資源及教學(xué)活動(dòng)要素,構(gòu)建跨專業(yè)教學(xué)組織新形態(tài),通過“新技術(shù)+”和“信息技術(shù)+”改造傳統(tǒng)專業(yè)、開發(fā)新專業(yè)、調(diào)整專業(yè)群結(jié)構(gòu),致力于打造國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的中國特色高水平專業(yè)群。為此,學(xué)校長期堅(jiān)持“優(yōu)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、強(qiáng)能力”方針,堅(jiān)持市場需求導(dǎo)向,通過“扶需、扶特、扶強(qiáng)”,持續(xù)深化專業(yè)改革,集中力量和資源實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破,堅(jiān)持質(zhì)量發(fā)展、競爭發(fā)展、特色發(fā)展。學(xué)校制定完善了專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)估制度,修訂了專業(yè)設(shè)置管理實(shí)施細(xì)則,規(guī)定了專業(yè)設(shè)置須滿足的基本條件,明確了限制設(shè)置專業(yè)的指標(biāo)。根據(jù)專業(yè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,新增和停招相關(guān)專業(yè)(方向),目前專業(yè)數(shù)穩(wěn)定在50個(gè)左右。學(xué)校現(xiàn)擁有4個(gè)國家示范建設(shè)專業(yè)、2個(gè)中央財(cái)政支持建設(shè)專業(yè)、10個(gè)省級(jí)品牌(特色)專業(yè),建成29門國家級(jí)、省級(jí)精品課程。近年來,學(xué)校狠抓內(nèi)涵建設(shè),在專業(yè)、課程等教學(xué)建設(shè)方面取得了豐碩的成果。學(xué)校獲批現(xiàn)代學(xué)徒制國家級(jí)試點(diǎn)院校、特需專業(yè)市級(jí)領(lǐng)辦院校;建設(shè)國家級(jí)專業(yè)教學(xué)資源庫2個(gè);建設(shè)省級(jí)品牌、高水平骨干專業(yè)7個(gè),省級(jí)重點(diǎn)、高水平專業(yè)群8個(gè);認(rèn)定國家精品資源課9門、國家精品在線開放課程3門;立項(xiàng)建設(shè)省級(jí)在線開放課程42門;出版職業(yè)教育國家規(guī)劃教材36部;立項(xiàng)建設(shè)和出版省級(jí)重點(diǎn)教材30部。2021年,學(xué)校連續(xù)被評(píng)定為高職院校教師發(fā)展指數(shù)優(yōu)秀院校、高職院校學(xué)生發(fā)展指數(shù)優(yōu)秀院校、高職院校服務(wù)貢獻(xiàn)典型學(xué)校等。

秦濤:您剛才提到學(xué)校被評(píng)定為2021年高職院校教師發(fā)展指數(shù)優(yōu)秀院校,能否詳細(xì)為我們介紹一下貴校的師資隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)驗(yàn)?

沈士德:好的。多年來,學(xué)校始終堅(jiān)持把人才作為支撐發(fā)展的第一資源,結(jié)合學(xué)校“雙高計(jì)劃”建設(shè)任務(wù),大力實(shí)施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,建立教師發(fā)展學(xué)院,推動(dòng)教師深入企業(yè)、深入項(xiàng)目、深入一線,聚力教師科創(chuàng)能力的提升,打造深受學(xué)生、學(xué)校、企業(yè)歡迎的高水平師資隊(duì)伍。

一是全力推進(jìn)教師走入企業(yè),了解企業(yè)發(fā)展的迫切需求。學(xué)校堅(jiān)持走產(chǎn)教融合發(fā)展道路,促進(jìn)人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈有機(jī)銜接。2019年,學(xué)校為落實(shí)“職教20條”的相關(guān)要求,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,修訂了《專業(yè)教師企業(yè)實(shí)踐管理辦法》,明確規(guī)定了教師企業(yè)實(shí)踐的形式、時(shí)間、內(nèi)容、申報(bào)與審批、組織管理、津貼獎(jiǎng)勵(lì)等。學(xué)校在深度合作企業(yè)內(nèi)部建設(shè)了“教師工作站”,支持教師全脫產(chǎn)到企業(yè)一線掛職鍛煉、兼職兼薪,全脫產(chǎn)進(jìn)站教師實(shí)踐考核合格,視為完成基本教學(xué)任務(wù),工資全額發(fā)放。另外,為加強(qiáng)教師企業(yè)實(shí)踐管理工作,學(xué)校自主開發(fā)了教師企業(yè)實(shí)踐信息化管理平臺(tái),邀請(qǐng)企業(yè)參與管理,實(shí)現(xiàn)了實(shí)踐內(nèi)容條目化、實(shí)踐考核過程化、實(shí)踐成果可視化,并將教師企業(yè)實(shí)踐考核結(jié)果納入職稱晉升評(píng)定及績效工資核算指標(biāo)。

二是大力健全教師培養(yǎng)體系,激活教師成長的內(nèi)生動(dòng)力。學(xué)校以系統(tǒng)化思維推進(jìn)教師培養(yǎng)工作,結(jié)合多年探索積累的經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)新了“二維X梯度”教師有序培養(yǎng)模式,暢通教師分類分層培養(yǎng)渠道,明確普通教師、“雙師型”教師、骨干教師、專業(yè)負(fù)責(zé)人、專業(yè)群負(fù)責(zé)人等不同梯度教師的培養(yǎng)內(nèi)容,為不同梯度教師在教學(xué)上成長為教學(xué)名師、在技術(shù)技能上成長為“大師工匠”設(shè)計(jì)了清晰的路徑。為精細(xì)化關(guān)注教師成長、精準(zhǔn)化促進(jìn)教師發(fā)展,學(xué)校成立了教師發(fā)展學(xué)院,著力推進(jìn)“二維X梯度”教師的有序培養(yǎng)。學(xué)校自主開發(fā)了教師三年規(guī)劃與評(píng)估管理平臺(tái),指導(dǎo)教師根據(jù)自己的稟賦特征、能力特點(diǎn)、興趣意愿,鼓勵(lì)教師結(jié)合梯度發(fā)展目標(biāo)制定個(gè)人的三年發(fā)展規(guī)劃。2019年,學(xué)校完成了第一輪全體教師三年規(guī)劃的編制工作,并完成了平臺(tái)填報(bào),每年度年終個(gè)人考核結(jié)束以后,組織教師開展下一年度規(guī)劃的評(píng)估與調(diào)整工作,引導(dǎo)教師對(duì)標(biāo)對(duì)表激活內(nèi)生動(dòng)力。同時(shí),學(xué)校運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析,把不同梯度教師規(guī)劃目標(biāo)與需求逐一總結(jié)歸類,梳理出不同梯度教師發(fā)展難點(diǎn)、痛點(diǎn),并將解決方案編入教師發(fā)展學(xué)院年度重點(diǎn)工作任務(wù)。例如:針對(duì)青年教師教學(xué)能力與科技創(chuàng)新能力快速提升需要,學(xué)校實(shí)施了教授/大師一對(duì)一結(jié)對(duì)培養(yǎng)方案,推行新進(jìn)教師經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗制度,快速促進(jìn)青年教師的全面快速成長;針對(duì)骨干教師掌握新技術(shù)、新技能的客觀需要,學(xué)校延長了教師全脫產(chǎn)實(shí)踐鍛煉時(shí)間,探索“產(chǎn)教一體”教師實(shí)踐提升形式,有效提升了骨干教師的技能。近三年,經(jīng)過第一輪教師三年規(guī)劃的實(shí)施,學(xué)校共培養(yǎng)高級(jí)職稱教師66名、博士13名,獲批江蘇省產(chǎn)業(yè)教授12名、江蘇工匠2名;32名教師通過了江蘇省人才建設(shè)項(xiàng)目考核,15名優(yōu)秀中青年教師成長為學(xué)術(shù)帶頭人和骨干教師,7名骨干教師榮獲中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)技能大師榮譽(yù)稱號(hào)。2020年,學(xué)校被確定為江蘇省土建施工專業(yè)類“雙師型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地,“二維X梯度”培養(yǎng)、“專兼混編”教學(xué)雙師型師資隊(duì)伍建設(shè)入選了教育部典型案例。

“二維X梯度”教師有序培養(yǎng)模式

三是著力錘煉教師科創(chuàng)能力,提升服務(wù)企業(yè)的整體水平。學(xué)校堅(jiān)持把培育教師科技創(chuàng)新能力作為教師發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,探索構(gòu)建了“三級(jí)聯(lián)動(dòng)、五步推進(jìn)、精準(zhǔn)賦能”的培育機(jī)制。首先,學(xué)校在科技創(chuàng)新項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)管理及研究推進(jìn)等方面,形成了“教師—學(xué)院—學(xué)校”三級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,即教師根據(jù)自己的專業(yè)方向、研究興趣確定研究領(lǐng)域,自發(fā)開展相關(guān)科研工作;二級(jí)學(xué)院制定學(xué)院教師各類項(xiàng)目進(jìn)度表,定期開展院級(jí)交流會(huì),幫助教師解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中遇到的各類問題,搜集企業(yè)科技攻關(guān)、技術(shù)改造等問題,集中學(xué)院科研力量為企業(yè)提供服務(wù);學(xué)校層面則通過政策引導(dǎo)、完善制度、加強(qiáng)配套、營造氛圍、組建各類跨學(xué)科和跨單位團(tuán)隊(duì)等舉措,集聚研究合力攀登重大項(xiàng)目、攻關(guān)企業(yè)“卡脖子”問題。其次,“五步推進(jìn)”由“項(xiàng)目推進(jìn)”“資金配套”“專家指導(dǎo)”“成果轉(zhuǎn)化”“科研績效”五個(gè)部分構(gòu)成。學(xué)校通過擴(kuò)容教科研項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)量,引導(dǎo)更多教師走上科研道路。二級(jí)學(xué)院聯(lián)系合作企業(yè),為教師尋找更多的橫向科研項(xiàng)目,增加教師主持各類項(xiàng)目的機(jī)會(huì),幫助教師積累科技創(chuàng)新項(xiàng)目的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。學(xué)校為落實(shí)“江蘇省科技改革30條”的文件精神,修訂完善了縱向、橫向科研項(xiàng)目管理及經(jīng)費(fèi)管理的相關(guān)制度文件,提高了各級(jí)各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)配套,幫助教師解決科技創(chuàng)新的后顧之憂。針對(duì)重大攻關(guān)項(xiàng)目、省部級(jí)以上科技創(chuàng)新項(xiàng)目申報(bào),學(xué)校聯(lián)系組織專家學(xué)者對(duì)教師開展了有針對(duì)性的指導(dǎo)。學(xué)校依托科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)平臺(tái),搜集企業(yè)現(xiàn)實(shí)需求,幫助教師搭建研究成果轉(zhuǎn)化的橋梁,在助力企業(yè)的同時(shí),幫助教師提升科創(chuàng)的價(jià)值感。學(xué)校修訂了《獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資分配方案》,明確教師參與科技創(chuàng)新項(xiàng)目工作量折算辦法,提高科技創(chuàng)新項(xiàng)目工作量獎(jiǎng)勵(lì),同時(shí)設(shè)置了年度突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng),針對(duì)國家級(jí)重大項(xiàng)目單獨(dú)進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì),有效激發(fā)了教師攻關(guān)科技創(chuàng)新項(xiàng)目的積極性。

秦濤:從貴校的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)看,作為國家示范、中國特色高水平高職學(xué)校,可以說,江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院是建筑類職業(yè)教育的翹楚。請(qǐng)您具體談?wù)勝F校是通過哪些獨(dú)具特色的方式來融合教師科創(chuàng)平臺(tái)建設(shè),打造產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)協(xié)同共振的呢?

沈士德:近年來,學(xué)校聚合政校行企多方資源,堅(jiān)持以深化產(chǎn)教融合、拓寬校企合作為主線,以構(gòu)建多樣化平臺(tái)為突破,打造產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)協(xié)同共振的融合圈。由此,依托各類平臺(tái),教師的科研創(chuàng)新工作得到有效支持并得以大力開展。

一是創(chuàng)建國家示范職教集團(tuán),厚植產(chǎn)教融合發(fā)展沃土。首先,著力打造江蘇建筑職業(yè)教育集團(tuán)。以創(chuàng)建國家示范性職教集團(tuán)為著力點(diǎn),學(xué)校緊貼行業(yè)企業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,凝聚“校企命運(yùn)共同體”共識(shí),圍繞人才培養(yǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、社會(huì)服務(wù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等合作內(nèi)容,持續(xù)拓展與深化全方位、大規(guī)模校企合作,重點(diǎn)與中建、中鐵、中交、中冶四大建筑系統(tǒng)20余家優(yōu)秀企業(yè)達(dá)成了深度合作,形成央企、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、規(guī)模企業(yè)、中小微企業(yè)“金字塔”型合作企業(yè)結(jié)構(gòu),構(gòu)建起以徐州為中心,覆蓋杭州、上海、南京、濟(jì)南、天津、北京沿京滬線三小時(shí)距離的校企合作輻射區(qū)域,致力于解決建筑行業(yè)人才、技術(shù)供給側(cè)中存在的結(jié)構(gòu)性問題。2020年,江蘇建筑職教集團(tuán)獲批國家第一批示范性職業(yè)教育集團(tuán)培育單位。其次,大力實(shí)施職教集團(tuán)“提質(zhì)擴(kuò)容”行動(dòng)計(jì)劃。通過“行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)行”等活動(dòng),學(xué)校重點(diǎn)引進(jìn)建筑行業(yè)中各類龍頭企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等單位加入職教集團(tuán),近幾年每年新增30家左右的優(yōu)質(zhì)成員單位;著力探索完善“資源共享、人員互聘、團(tuán)隊(duì)共建、協(xié)同發(fā)展”的命運(yùn)共同體保障機(jī)制,進(jìn)一步理順協(xié)商、投入、決策、執(zhí)行工作機(jī)制;依托集團(tuán)平臺(tái),加快與大企、名企合作,新成立7個(gè)專業(yè)群產(chǎn)業(yè)學(xué)院,加大現(xiàn)代學(xué)徒制人才培養(yǎng)和科技服務(wù)的推廣力度,建立健全專業(yè)群產(chǎn)業(yè)學(xué)院運(yùn)營管理體制機(jī)制,形成人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈有機(jī)銜接的產(chǎn)教融合新格局。再次,著力拓展豐富職教集團(tuán)的載體功能。在鞏固其招生就業(yè)、專業(yè)建設(shè)等功能作用的同時(shí),學(xué)校還重點(diǎn)加強(qiáng)了其科技創(chuàng)新、職業(yè)培訓(xùn)功能的開發(fā)。為此,學(xué)校大力實(shí)施了校企合作“211工程”,即要求學(xué)校加入集團(tuán)的每個(gè)專業(yè)要有2家以上深度合作的名優(yōu)企業(yè),每個(gè)專業(yè)每年要新增1家企業(yè)教師工作站和1家學(xué)校企業(yè)工作站。近三年,學(xué)校分別新建32家企業(yè)教師工作站和學(xué)校企業(yè)工作站,為校企合作開展科技開發(fā)和技術(shù)服務(wù)搭建了平臺(tái)、暢通了渠道;配合支持11家合作企業(yè)成功申報(bào)省級(jí)產(chǎn)教融合型企業(yè);形成了“以人才鏈促進(jìn)創(chuàng)新鏈、以創(chuàng)新鏈服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈、以產(chǎn)業(yè)鏈集聚人才鏈”的閉環(huán)生態(tài)圈。江蘇建筑職教集團(tuán)在彰顯行業(yè)品牌影響效應(yīng)、學(xué)校服務(wù)支撐功能和促進(jìn)產(chǎn)教融合發(fā)展等方面均發(fā)揮了重要作用。

職業(yè)教育集團(tuán)年會(huì)

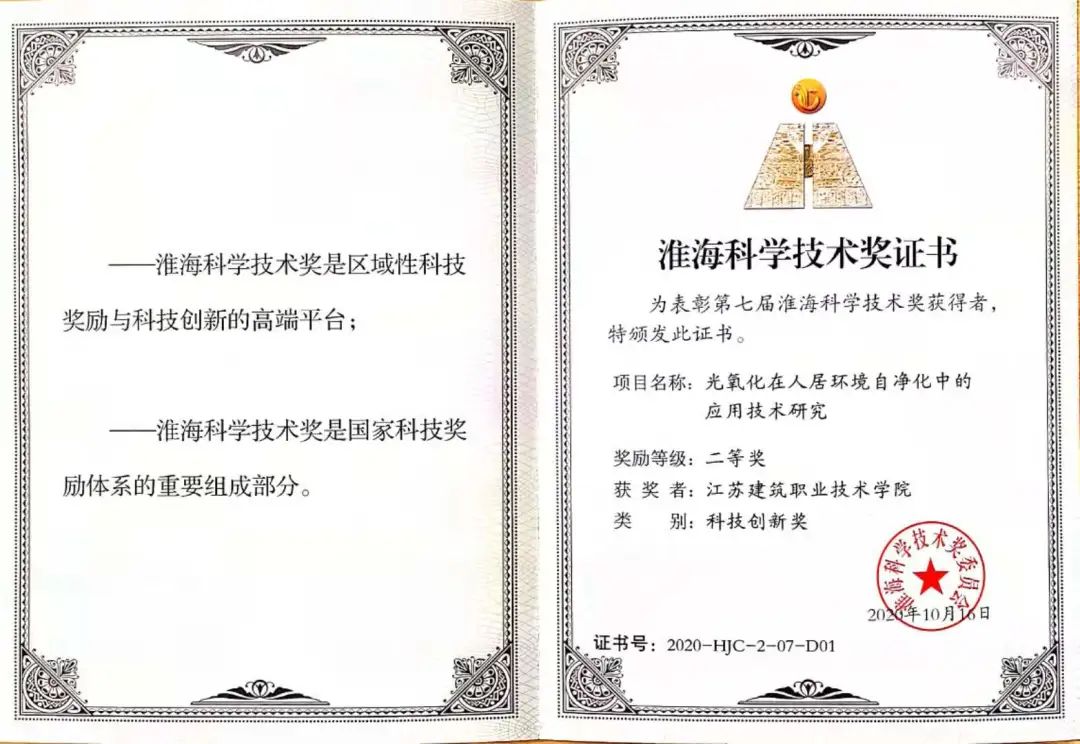

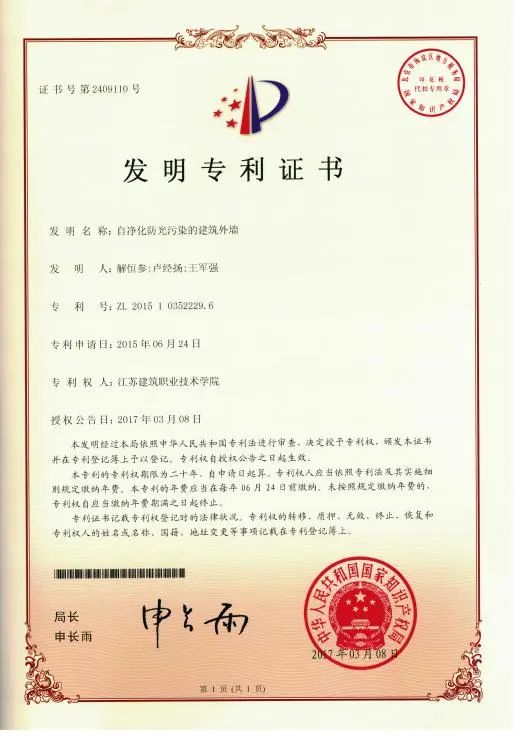

二是建強(qiáng)省級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心,架起連接科技創(chuàng)新橋梁。圍繞服務(wù)國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,以建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求為導(dǎo)向,以提高學(xué)校科技創(chuàng)新水平為目標(biāo),由我校牽頭組建的江蘇建筑節(jié)能與建造技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心被獲批為第二批江蘇高校協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,是省內(nèi)五個(gè)高職院校協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)之一。該中心協(xié)同國內(nèi)知名高校、科研院所和大型企業(yè)等多元主體,大力開展科技創(chuàng)新、社會(huì)服務(wù)、體制機(jī)制改革等相關(guān)工作,探索了高職院校協(xié)同創(chuàng)新模式,形成了系列標(biāo)志性科技成果,架起了服務(wù)建筑行業(yè)科技創(chuàng)新的橋梁。學(xué)校把建強(qiáng)省級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心作為重大任務(wù),從加強(qiáng)基礎(chǔ)條件及制度體系建設(shè)入手,組建了專門的管理和運(yùn)行機(jī)構(gòu),配備了專職管理人員,提供了獨(dú)立的辦公和科研場所,按照省專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1:1進(jìn)行經(jīng)費(fèi)配套,建立了完善的人事管理、財(cái)務(wù)管理、協(xié)同組織、獎(jiǎng)勵(lì)與績效管理等制度體系,為中心的高質(zhì)量發(fā)展提供了保障。同時(shí),學(xué)校賦予中心以特殊政策,中心可自主設(shè)崗、自主選聘、自主定薪,增強(qiáng)了其對(duì)高層次人才的吸引力;聘任高層次人才擔(dān)任青年科技人員的學(xué)術(shù)導(dǎo)師,吸引青年博士全職參與團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新工作,有目標(biāo)、分層次地培養(yǎng)一批學(xué)術(shù)帶頭人和科研骨干,優(yōu)先推薦申報(bào)省部級(jí)人才計(jì)劃;創(chuàng)新實(shí)施以重大任務(wù)為牽引的聘任機(jī)制,組建以首席科學(xué)家為核心的跨單位、跨學(xué)科的科研團(tuán)隊(duì),選拔優(yōu)秀科技人才與“柔性”聘用人才形成對(duì)接,采用固定崗位和流動(dòng)崗位相結(jié)合的多元化人員準(zhǔn)入和退出流動(dòng)模式,進(jìn)一步激發(fā)了科研人員的活力,提升了“柔性”人才的緊密度。近年來,通過高層次人才引進(jìn)和培養(yǎng)制度實(shí)施的推動(dòng)下,學(xué)校吸引了國家杰青、長江學(xué)者、國務(wù)院特殊津貼、省“333”工程等省部級(jí)以上人才20余人,人才團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)120人,有效提升了中心的人才質(zhì)量和科研實(shí)力。在優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)的助力下,學(xué)校完成了國家級(jí)科研課題9項(xiàng),省部級(jí)科研課題13項(xiàng);新增國家級(jí)科研課題18項(xiàng),省部級(jí)科研課題15項(xiàng);獲得省部級(jí)以上科研獎(jiǎng)勵(lì)10項(xiàng);授權(quán)專利286件,其中發(fā)明專利81件;發(fā)表高水平學(xué)術(shù)論文338篇;編制省部級(jí)以上技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6部、技術(shù)工法33項(xiàng)。

三是搭建多類技術(shù)服務(wù)平臺(tái),填補(bǔ)中小企業(yè)技術(shù)缺口。學(xué)校堅(jiān)守為中小企業(yè)做好技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)的初心使命,積極創(chuàng)建了多類技術(shù)技能平臺(tái),構(gòu)建了“1院1廳6中心”的服務(wù)平臺(tái)。近兩年,來學(xué)校為建筑企業(yè)完成技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)150余項(xiàng),經(jīng)濟(jì)效益超過1億元。首先,創(chuàng)立現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院。學(xué)校堅(jiān)持以市場為引領(lǐng)、以項(xiàng)目為支撐,加強(qiáng)與政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)企業(yè)合作,構(gòu)建了開放性、協(xié)同性的運(yùn)行機(jī)制;致力于打通建筑產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、試點(diǎn)、推廣、產(chǎn)業(yè)化全周期產(chǎn)業(yè)鏈;把平臺(tái)建成新型建筑技術(shù)的孕育中心,形成建筑行業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)技能平臺(tái)服務(wù)模式,為建筑企業(yè)的技術(shù)攻關(guān)提供技術(shù)、智力支持。其次,創(chuàng)建建筑行業(yè)技術(shù)成果推廣與轉(zhuǎn)化服務(wù)大廳。以開展建筑行業(yè)科技成果集聚與共享為基礎(chǔ),以開發(fā)機(jī)制配套靈活、渠道暢通多樣、運(yùn)轉(zhuǎn)便捷有效的科技成果轉(zhuǎn)化方式為重點(diǎn),學(xué)校組建了建筑工業(yè)化、建筑智能信息技術(shù)、建筑文化技術(shù)3個(gè)技術(shù)成果推廣與轉(zhuǎn)化分中心,打造服務(wù)建筑業(yè)國內(nèi)一流的技術(shù)成果推廣與轉(zhuǎn)化平臺(tái),推動(dòng)科技成果與產(chǎn)業(yè)、企業(yè)需求形成有效對(duì)接,為實(shí)現(xiàn)科技資源優(yōu)化配置、加快核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、服務(wù)行業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。再次,依托現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院,成立綠色宜居村鎮(zhèn)研究中心、智慧建造研究中心、綠色生態(tài)建筑研究中心、適老化建筑技術(shù)研究中心、建筑產(chǎn)業(yè)技能研究中心、建筑產(chǎn)業(yè)信息技術(shù)研究中心6個(gè)中心。學(xué)校通過吸引、聚集相同研究領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)秀科技創(chuàng)新人才,形成創(chuàng)新合力,組建起“以產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?yàn)橹笇?dǎo)、以專項(xiàng)研究為任務(wù),研究方向明確、研究基礎(chǔ)扎實(shí)”的科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。學(xué)校通過科學(xué)研究與科技服務(wù)的雙向聯(lián)動(dòng),形成良性循環(huán)以提升平臺(tái)的科技創(chuàng)新與技術(shù)攻關(guān)能力。

秦濤:針對(duì)高水平專業(yè)建設(shè)、教師發(fā)展平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)深度融合,您對(duì)學(xué)校未來發(fā)展目標(biāo)提出了許多新思路、采取了許多新舉措,在推動(dòng)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展方面取得了階段性的成效。您能展望一下未來建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向及其如何助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的嗎?

沈士德:感謝您對(duì)我校發(fā)展的肯定!近年來,學(xué)校主動(dòng)對(duì)接建筑產(chǎn)業(yè)需求側(cè),以提升服務(wù)建筑行業(yè)整體水平為目標(biāo),充分發(fā)揮教師的科創(chuàng)潛力,依托各類平臺(tái)深化與企業(yè)的合作,重點(diǎn)在科技創(chuàng)新、技術(shù)服務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)上發(fā)力,支持合作企業(yè)發(fā)展,以助力建筑產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

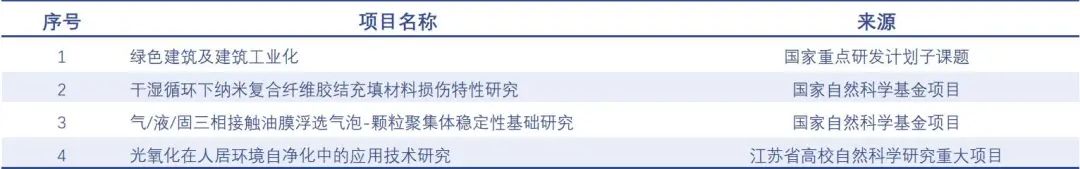

一是推進(jìn)重大項(xiàng)目落地,助力建筑產(chǎn)業(yè)邁向高端。綠色建筑、低碳建筑、智慧建筑是建筑產(chǎn)業(yè)增值賦能的轉(zhuǎn)型方向。近年來,學(xué)校瞄準(zhǔn)建筑產(chǎn)業(yè)高端方向,整合優(yōu)質(zhì)資源,組建攻關(guān)團(tuán)隊(duì),選準(zhǔn)突破口,持續(xù)科技攻關(guān),推進(jìn)了系列重大科研項(xiàng)目的抓細(xì)落實(shí)。近三年,新增國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目4項(xiàng)、江蘇省基金項(xiàng)目2項(xiàng)、江蘇省高等學(xué)校自然科學(xué)研究重大(面上)項(xiàng)目4項(xiàng)。這些課題重點(diǎn)圍繞建筑節(jié)能、低碳、綠色發(fā)展方向,將解決建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的科學(xué)問題與低碳建筑技術(shù)發(fā)展的實(shí)踐探索緊密結(jié)合,為實(shí)現(xiàn)建筑產(chǎn)業(yè)邁向高端貢獻(xiàn)力量。具體而言,學(xué)校在研的國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“綠色建筑及建筑工業(yè)化”專項(xiàng)子課題,著力探究“裝配式+BIM+EPC+超低能耗”的“中國智造”核心技術(shù),瞄準(zhǔn)建筑全生命周期,探索適用于建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新模式和新方向;在研的國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“干濕循環(huán)下納米復(fù)合纖維膠結(jié)充填材料損傷特性研究”,圍繞建筑材料中的綠色低碳發(fā)展和碳減排理念開展相關(guān)研究,探究碳捕集、碳貯存、碳利用技術(shù),積極推進(jìn)建筑材料行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展;在研的國家自然科學(xué)基金“氣/液/固三相接觸油膜浮選氣泡-顆粒聚集體穩(wěn)定性基礎(chǔ)研究”,可應(yīng)用于建筑工地中的固體懸浮污染物的捕集與去除;在研的江蘇省高校自然科學(xué)研究重大項(xiàng)目“光氧化在人居環(huán)境自凈化中的應(yīng)用技術(shù)研究”,圍繞室內(nèi)裝修建筑材料中甲醛的去除開展研究,提出了光氧化降解有害物質(zhì)的新技術(shù)路線,對(duì)建設(shè)健康安全的室內(nèi)人居環(huán)境價(jià)值重大。這些在研的重大項(xiàng)目關(guān)注建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的關(guān)鍵技術(shù),因應(yīng)用前景好、潛在市場大、商業(yè)價(jià)值高,深受合作企業(yè)的青睞,研究成果應(yīng)用推廣后,會(huì)給相關(guān)企業(yè)帶來5億左右的市場效益。

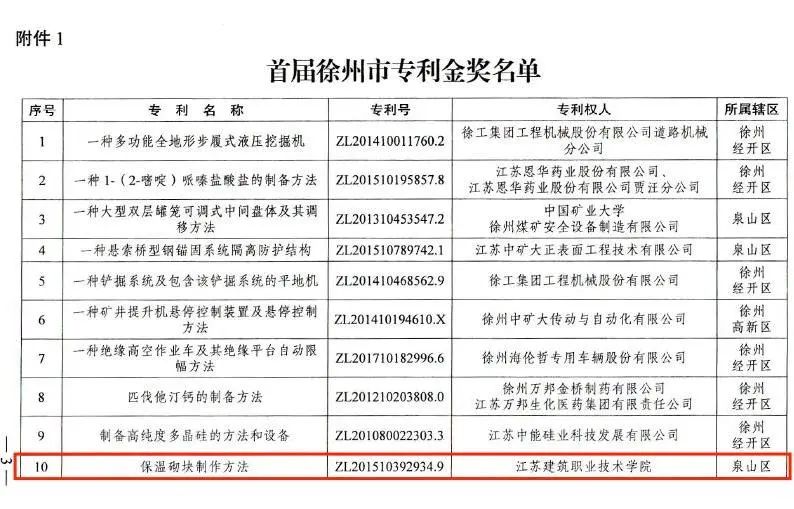

二是激發(fā)教師創(chuàng)新熱情,支撐中小企業(yè)技術(shù)攻關(guān)。建筑中小微企業(yè)是我國建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的重要組成,是推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的有益補(bǔ)充。學(xué)校在深化與建筑中小微企業(yè)合作中發(fā)現(xiàn),幫助中小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新,既有利于企業(yè)自身競爭力提升,又有利于推進(jìn)建筑行業(yè)向技術(shù)密集型方向發(fā)展,對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的高附加值具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。近年來,學(xué)校多措并舉,鼓勵(lì)教師深入合作企業(yè),積極開展技術(shù)攻關(guān)、工藝開發(fā)、技術(shù)改造、咨詢服務(wù)等工作。近三年來,學(xué)校重點(diǎn)圍繞建筑企業(yè)技術(shù)改進(jìn)申請(qǐng)發(fā)明專利118項(xiàng),實(shí)用新型專利1 000余件;申請(qǐng)建筑用隔熱隔音墻的3D打印技術(shù)、建筑污染物無害化處理工藝、裝配式建筑墻體接縫裝置等國際發(fā)明專利20余項(xiàng);針對(duì)綠色建筑施工、節(jié)能環(huán)保技術(shù)、智慧建筑工藝改進(jìn)申請(qǐng)發(fā)明專利60余件;面向建筑領(lǐng)域的地面清潔和操作臺(tái)面控制等相關(guān)領(lǐng)域申請(qǐng)發(fā)明專利30余件;申請(qǐng)作用于建筑施工安全保障系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保裝置搭建、裝配式建筑可調(diào)節(jié)裝置等方面申請(qǐng)發(fā)明專利30余件,實(shí)用新型專利150余件。學(xué)校注重強(qiáng)化以信息化智能化為核心的建筑產(chǎn)業(yè)與ABC(即AI人工智能、BIM、Cloud Computing云計(jì)算)等技術(shù)的深入融合,強(qiáng)化中小微企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和專業(yè)化服務(wù),推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、技術(shù)轉(zhuǎn)移80余項(xiàng),到賬經(jīng)費(fèi)達(dá)130余萬元。

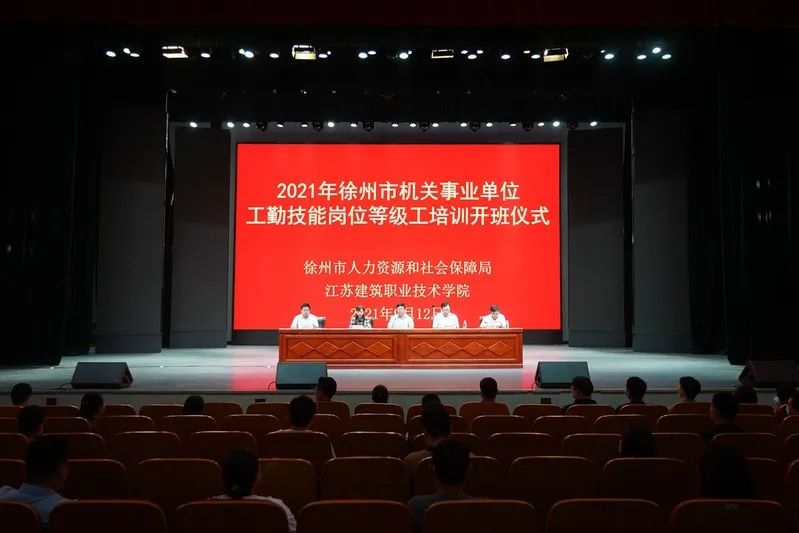

三是加大產(chǎn)業(yè)工人培訓(xùn),滿足企業(yè)轉(zhuǎn)型人才需要。當(dāng)前,建筑產(chǎn)業(yè)存在由加快轉(zhuǎn)型引發(fā)的企業(yè)技術(shù)技能人才隊(duì)伍“存量”和“增量”的矛盾,一方面建筑企業(yè)面臨著適應(yīng)建筑工業(yè)化、智能化要求的高素質(zhì)復(fù)合型人才的缺口較大,另一方面建筑企業(yè)現(xiàn)存的“低技術(shù)、低技能”的員工存量較大。三年來,學(xué)校瞄準(zhǔn)企業(yè)痛點(diǎn),依托“雙高”建設(shè)平臺(tái),大力實(shí)施了因需培訓(xùn)的“靶向式”精準(zhǔn)職業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃,不斷加大完善產(chǎn)業(yè)工人培訓(xùn),幫助企業(yè)化解“存量”矛盾。具體而言,學(xué)校主動(dòng)對(duì)接經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,培養(yǎng)適應(yīng)高端產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)高端的技術(shù)技能型人才,積極開展了服務(wù)產(chǎn)業(yè)工人的“卓越藍(lán)領(lǐng)培養(yǎng)計(jì)劃”,完成繼續(xù)教育培訓(xùn)服務(wù)累計(jì)147 933人次;依托建筑產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì),主動(dòng)對(duì)接智能化、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)需求,實(shí)施了服務(wù)技能升級(jí)的“魯班技能拓展計(jì)劃”,完成針對(duì)性教育培訓(xùn)服務(wù)累計(jì)58 415人次;面向新型職業(yè)農(nóng)民,開展應(yīng)對(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求的農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn),實(shí)施了“技術(shù)培訓(xùn)進(jìn)萬家計(jì)劃”,完成職業(yè)教育培訓(xùn)與技能等級(jí)鑒定累計(jì)49 207人次;實(shí)施了“職業(yè)生涯教育持續(xù)計(jì)劃”,完成建筑企業(yè)職工施工安全教育培訓(xùn)累計(jì)34 223人次,面向社會(huì)開展建筑科普教育累計(jì)51 259人次。

三年來,學(xué)校圍繞“雙高計(jì)劃”“一加強(qiáng)四打造五提升”的核心任務(wù)全面發(fā)力,工作取得突破,事業(yè)取得發(fā)展。但我們更加清醒地看到,探索中國特色高等職業(yè)教育改革發(fā)展之路任重道遠(yuǎn),學(xué)校唯有咬緊“雙高”建設(shè)不放松,繼續(xù)充分發(fā)揮好“雙高項(xiàng)目”的引領(lǐng)、支撐、撬動(dòng)作用,才能為中國高等職業(yè)教育的改革創(chuàng)新探索出更多新思路、新做法與新標(biāo)準(zhǔn),才能為建筑產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

秦濤:可以看出,貴校聚焦建筑產(chǎn)業(yè),積極推動(dòng)人才儲(chǔ)備、專業(yè)優(yōu)化、辦學(xué)模式等工作,在聚力落實(shí)優(yōu)化職教類型定位、增強(qiáng)職業(yè)教育適應(yīng)性上做了很多有益探索。當(dāng)前,我們已經(jīng)迎來了“十四五”時(shí)期的良好發(fā)展機(jī)遇,您能談一談貴校的發(fā)展戰(zhàn)略嗎?

沈士德:“十四五”時(shí)期,伴隨國家加快構(gòu)建新發(fā)展格局,大力實(shí)施碳中和、碳達(dá)峰等重大戰(zhàn)略,建筑行業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)面臨著迫切需要加快理念更新、推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)技術(shù)變革的新形勢(shì)與新要求。作為全國“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位,學(xué)校將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》及全國職業(yè)教育大會(huì)精神、江蘇省委辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》,錨定職業(yè)本科教育的辦學(xué)目標(biāo),圍繞“建好雙高,爭創(chuàng)更高”的主旋律,充分發(fā)揮自身比較優(yōu)勢(shì),緊跟建筑行業(yè)發(fā)展方向,持續(xù)助力建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),集聚人才科創(chuàng)勢(shì)能,全力推進(jìn)學(xué)校事業(yè)不斷高質(zhì)量發(fā)展,為江蘇高質(zhì)量發(fā)展、全國職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

秦濤:優(yōu)質(zhì)、均衡、高質(zhì)量是“十四五”時(shí)期發(fā)展的主旋律,教育創(chuàng)新的核心是教師隊(duì)伍的優(yōu)良素質(zhì),通過教師發(fā)展平臺(tái),才能培養(yǎng)適應(yīng)教育變革需要的專業(yè)人才,產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)的深度融合最終才能更好地助推國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展。再次感謝您為我們分享的寶貴辦學(xué)實(shí)踐,期盼貴校在今后的辦學(xué)過程中能夠更上一層樓!

來源:《職教通訊》2022年第5期

新聞鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/jlQlTzlXHRGxRwL4Sfi5uQ

地址:江蘇省徐州市泉山區(qū)學(xué)苑路26號(hào)

|郵編:221116

|招生電話:0516-83888688/83889021

|版權(quán)所有:江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院

| |